【基本案情】

原告王老太育有六名子女,被告周某是其五子。2006 年,王老太将农村平房赠与周某,并约定由周某赡养自己。此后,王老太在周某处生活16年,期间医疗、电费、取暖等费用均由周某承担。2022年末,王老太患病手术住院,周某负责护理。出院后,次子将王老太接至家中生活至今。

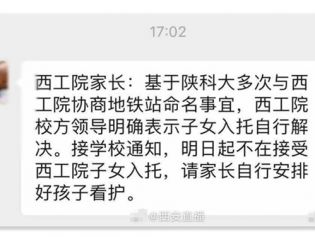

2023 年1月5日,王老太、次子夫妻与周某签订《赡养协议》,约定王老太此前患病住院费用由周某承担,以后赡养由二子负责,周某不再承担赡养义务。1月30日,王老太起诉周某要求撤销赠与协议、变更房屋所有权,法院驳回其诉讼请求。之后,王老太又提起诉讼,要求周某每月给付赡养费700元。

法院经审理认为,赡养父母是子女的法定义务,这一义务不因任何协议而免除。根据《中华人民共和国民法典》,成年子女不履行赡养义务,缺乏劳动能力或生活困难的父母,有权要求成年子女给付赡养费。所以,本案中《赡养协议》里免除周某赡养义务的约定无效,周某以签订协议为由拒付赡养费,法院不予支持。

不过,考虑到王老太到次子家生活后,未产生重大生活、医疗开支;王老太和次子作为完全民事行为能力人,对赡养带来的经济负担有足够预见和判断;王老太还有边疆补助、分红款、老年人补贴等收入;且此前她长期与周某共同生活,法院依照民法典第一千零六十七条规定,酌情判定周某每月承担 200 元赡养费。

【法官后语】

赡养协议在家庭生活中较为常见,子女为避免赡养纠纷会协商签订。但法律规定,签订赡养协议必须征得老年人同意。子女的赡养义务具有人身性,不能通过协议免除。即便子女间约定免除某人赡养义务,该协议也仅对签订协议的子女有效,无法约束被赡养的老年人。赡养协议本应是保障父母晚年生活的工具,若成为推脱责任、免除义务的手段,法律和道德都不容。为人子女,应正视自身责任,从自身做起,让父母老有所依、老有所养、老有所乐。

(作者:于国兴)

中国法制新闻网责任编辑:亓淦玉 |